|

NSK NewsBulletin Online創刊にあたって

新聞協会の英文季刊誌として長らくご愛読いただいてまいりましたNSK NewsBulletinは10月10日発行の第24巻3号をもって刊行を終了し、今号から月刊のwebマガジンとして再スタートしました。

NSK NewsBulletin Onlineは、新聞協会が行う事業や調査に関する情報、日本のマスメディアに関するニュースを毎月10日にお届けします。E-mailアドレスをご登録いただければ、毎月のヘッドラインをお知らせします。多くの皆様のご登録をお願いします。

また、NSK NewsBulletin Online編集部(bulletin@pressnet.or.jp)にぜひご意見、ご希望をお寄せください。お待ちしております。

|

|

NSK ニュースブレチン オンライン

2001年11月

-------------------------------------------------------------------

*第54回新聞大会が福岡で開催、読者参加の記念イベントも

*新聞協会が第2回読者調査結果を発表――新聞は身近で親しみやすいメディア

*新聞広告データアーカイブがスタート――広告委員会の新聞広告プロモーション

*米国同時多発テロで日本の新聞・放送界にも影響

*トピックス

-早稲田大学が第1回「石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞」を発表

-マスコミ倫理懇談会全国大会、10月4、5日に開催

-マスコミ学会が創設50周年

-------------------------------------------------------------------

第54回新聞大会が福岡で開催、

読者参加の記念イベントも

新聞大会は毎年10月15日から1週間行われる新聞週間のメイン行事。第54回新聞大会が10月16、17日の両日、福岡市で開かれ、新聞協会加盟社幹部ら517人が参加した。今年の新聞週間標語は「改革の時代みつめるたしかな目」。新聞協会賞の授賞式、小説家の五木寛之氏、東亜大学学長の山崎正和氏の講演、「時代の変化を読み取る――新聞経営の新たな視点」をテーマにした研究座談会などが行われた。

今回は、大会開催に前後して読者参加イベント「Read Me PLAZA in福岡」も展開された。新聞協会は、昨年秋から、若年層をターゲットに新聞購読のきっか け作りを目的とした「Read Me」キャンペーンを展開しており、恒例の新聞大会開催に合わせて、大会開催地でキャンペーンの一環として各種のイベントを行ったもの。福岡市の中心地、天神では「Cafe*Read Me.」がオープン、13、14日の週末には、福岡市内の香蘭女子短大被服科の学生たちが「新聞を着る、時代を着る」と題したファッションショーを披露した。同大の学生たちは、このショーのために熊本県荒尾市の紡績工場を訪れるなど、研究を重ね、新聞紙や原版フィルムなどを素材にした約20点の斬新な作品を出展、注目を集めた。 け作りを目的とした「Read Me」キャンペーンを展開しており、恒例の新聞大会開催に合わせて、大会開催地でキャンペーンの一環として各種のイベントを行ったもの。福岡市の中心地、天神では「Cafe*Read Me.」がオープン、13、14日の週末には、福岡市内の香蘭女子短大被服科の学生たちが「新聞を着る、時代を着る」と題したファッションショーを披露した。同大の学生たちは、このショーのために熊本県荒尾市の紡績工場を訪れるなど、研究を重ね、新聞紙や原版フィルムなどを素材にした約20点の斬新な作品を出展、注目を集めた。

また、コント集団「ザ・ニュースペーパー」が「新聞」をテーマに公演したほか、福岡、熊本、鹿児島を結び、新聞に対する読者の声をインターネット上でライブ中継された。会期中、会場では新聞週間に向けて読者から募集した「新聞のある風景」写真コンテストの入賞作品も展示された。また、9月27日から10月18日まで別の会場で、報道写真展「レクイエム−インドシナに散ったフォトジャーナリストの記録」を開催した。

新聞週間中には、東京、大阪、名古屋、福岡で読者との交流を目的とした「記念の集い」が、また、「新聞広告の日」である20日には新聞広告賞受賞式典が、「新聞配達の日・新聞少年の日」である21日には全国各地で「新聞少年感謝の集い」がそれぞれ行われた。

新聞協会が第2回読者調査結果を発表

――新聞は身近で親しみやすいメディア

新聞協会は第2回「新聞の評価に関する読者調査」を実施した。新聞の必要度、信頼度、愛着度 、親近感などの軸で読者の新聞評価を探っている。第1回は1999年に実施。全国の18歳以上の男女2,061人を対象に、1,463人から回答を得た。調査期間は2001年6月8日から11日。 、親近感などの軸で読者の新聞評価を探っている。第1回は1999年に実施。全国の18歳以上の男女2,061人を対象に、1,463人から回答を得た。調査期間は2001年6月8日から11日。

「新聞は、自分にとって重要な情報源だ」と答えた人は72.8%、「社会人になったら、新聞は欠かせない」は72.0%と、新聞は身近なメディアとして日常生活に浸透していることが分かる。月ぎめで新聞を購読している人は全体の91.6%。戸別配達制度については「ぜひ続けてほしい」(78.8%)、「できれば続けてほしい」(11・6%)で、9割を超える人が支持している。新聞を月ぎめ購読している人の平均時間は27.9分で、女性より男性が、年代が高くなるほど閲読時間は長い。

「新聞に書いてあることは正確だというイメージがある」、「新聞には事実が書いてあるという重いが強い」、「新聞は事実を掘り下げて報道しているところに価値がある」という人はそれぞれ5割を超え、特に「新聞は、社会の一員として当然知っていなければならない情報を十分に提供していると思う」は63.0%にのぼった。総じて、前回調査と同様、新聞が身近で親しみやすいメディアであることが明らかになっている。

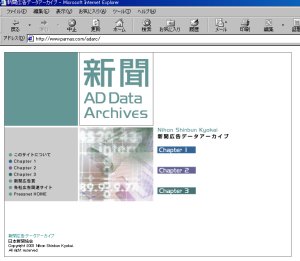

新聞広告データアーカイブがスタート

――広告委員会の新聞広告プロモーション

新聞広告のデータを体系的に紹介した「新聞広告データアーカイブ」のサイトが10月19日スタート した(www.pressnet.or.jp/adarc/)。アーカイブは?多メディア時代の新聞の特色や優位性を示したデータ?新聞広告のコミュニケーションレベルを、読者への到達、閲読、接触、注目率、反響・消費行動の5段階に整理したデータ?新聞広告の果たす役割・効果をブランド、レスポンス、時宜性、地域性など11のトピックスに分けたデータと広告事例――の3つのセクションに分かれている。 した(www.pressnet.or.jp/adarc/)。アーカイブは?多メディア時代の新聞の特色や優位性を示したデータ?新聞広告のコミュニケーションレベルを、読者への到達、閲読、接触、注目率、反響・消費行動の5段階に整理したデータ?新聞広告の果たす役割・効果をブランド、レスポンス、時宜性、地域性など11のトピックスに分けたデータと広告事例――の3つのセクションに分かれている。

このサイトは、新聞協会広告委員会が、広告ビジネスに携わる人々を対象に新聞広告の特性を理解してもらうために作った。新聞広告の効果指標となるデータは、新聞各社の媒体データや広告委員会が過去開発した各種データがあるが、それらの点在するデータを体系的にまとめ、新聞各社の個別データにもリンクした。

広告主企業の広告宣伝活動やメディアプランニングに役立つよう、世帯数を上回る総発行部数、戸別配達制度の利点、事業活動やウエブ展開など、多様な機能を備えた日本の新聞パワーをさまざまな観点からアピールしている。

米国同時多発テロで日本の新聞・放送界にも影響

9月11日に発生した米国の同時多発テロ事件とその後の経過は、日本のメディアでも大きく取り上 げられた。新聞・放送各社は事件発生後から特別報道体制を組み、精力的に報道した。主要全国紙・地方紙・英字紙は号外を発行した。12日付朝夕刊はテロ関連ニュースでほぼ埋め尽くされた。テレビ各局は一機目の世界貿易センタービルへの突入を速報し、その後、報道特別番組に切り替え、翌朝まで長時間に渡って放送した。CNNの映像で2機目のビル突入を唯一生放送したNHKは1週間以上にわたりテロ関連ニュースを詳報、通常編成時にも字幕テロップを流し続けた。 げられた。新聞・放送各社は事件発生後から特別報道体制を組み、精力的に報道した。主要全国紙・地方紙・英字紙は号外を発行した。12日付朝夕刊はテロ関連ニュースでほぼ埋め尽くされた。テレビ各局は一機目の世界貿易センタービルへの突入を速報し、その後、報道特別番組に切り替え、翌朝まで長時間に渡って放送した。CNNの映像で2機目のビル突入を唯一生放送したNHKは1週間以上にわたりテロ関連ニュースを詳報、通常編成時にも字幕テロップを流し続けた。

10月8日(日本時間)未明に、米英両国が同時テロに対する報復攻撃としてアフガニスタンを空爆してからは、取材拠点はニューヨーク、ワシントンからアフガニスタン、パキスタンに広がった。新聞各社は8日付朝刊の最終版で報復攻撃を詳報したほか、号外を発行。テレビ各局はテロップで速報後に午前6時近くまでCMをカットした特別報道番組を編成した。NHKは同日午後零時四十分まで特別報道番組に切り替えた。各局とも空爆時の映像は、カタールのアラビア語ニュース専門衛星テレビ、アルジャジーラのものを使用した。新聞・通信・放送各社は9月11日に起きた同時テロ以降、米国の報復攻撃に備え、パキスタンのイスラマバードに取材拠点を置き、アフガニスタンやタジキスタンなどにも記者を配置していた。

また、同時多発テロの影響で、10月24日から18日間の日程で行われることになっていた日米記者交換計画は、日本側記者団が予定していたワシントン、ニューヨークの視察が困難となったうえ、同時期の米国記者団の来日も危ぶまれる状況となったため、延期された。来年初旬をめどに実施する方向で検討する。日中記者交流計画、日韓編集セミナーも特別取材体制のため各社からの参加応募人数が少なく、中止となった。

Topics.......Topics.......Topics........

|

早稲田大学が第1回「石橋湛山記念

早稲田ジャーナリズム大賞」を発表

早稲田大学は10月3日、優れたジャーナリストを顕彰する目的で創設した「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」の最終選考を行い、第1回受賞作品を発表した。「公共奉仕」「草の根民主主義」「文化貢献」の3部門で公募、今回の応募総数は126件。各部門の受賞作品・受賞者は次の通り。

【公共奉仕部門】「阪神・淡路大震災からの復興に向けての論説、評論活動」三木康弘・元神戸新聞社取締役論説委員長(故人)と同社論説委員室。

【草の根民主主義部門】(豊島に不法投棄された産業廃棄物の処理問題を取り上げた)「島の墓標」曽根英二・山陽放送報道部長。

【文化貢献部門】「旧石器発掘ねつ造問題の一連の企画ならびに『発掘捏(ねつ)造』の出版」真田和義・毎日新聞北海道支社報道部長(旧石器遺跡取材班)。

マスコミ倫理懇談会全国大会、10月4、5日に開催

マスコミ倫理懇談会全国協議会の第45回全国大会が10月4、5の両日、「市民感覚とメディアの責務」をメーンテーマに宮崎市で開かれた。新聞、通信、放送、出版、広告の各社から113社、266人が参加し、報道、広告の6分科会で討議。2日目の全体会議では、「マスコミ規制の動きに強く反対し、読者・視聴者との相互理解を深めつつ、自主努力によってマスコミ倫理の一層の向上に努める」との大会申し合わせを採択した。

全体会議では、長友貫太郎・宮崎日日新聞社代表取締役社長が開催地を代表して、「報道被害救済を口実にした公的機関の動きに対して、マスコミ界は反対の立場で一致する必要がある。一方、そのような事態を招いた背景を検証し、自らを戒めることも必要だ」と述べた。各分科会では、政府のメディア規制の動き、青少年保護とメディア、事件・事故報道の在り方、テロ報道の在り方などをめぐり、議論が行われた。

マスコミ学会が創設50周年

創設50周年を迎えた日本マス・コミュニケーション学会は7、8日に東京で記念式典と秋季研究発表会を、9日には京都で記念フォーラムを開催し、延べ501人が参加した。

研究の歴史を振り返る「日本マス・コミュニケーション学会50年:回顧と展望」では、インターネットや放送制度の今後の研究の在り方が言及された。海外の研究者が報告するシンポジウム「メディア・政治・権力」では、北アイルランド紛争と報道について報告したロンドン大のアイバー・ゲーバー名誉教授が、米国の同時多発テロに触れて、アイルランド共和軍(IRA)の過去30年間のテロよりもはるかに多くの犠牲が出たと述べ、「報道活動が結果的にテロを煽(あお)ることにならないように注意すべきだ」などと話した。

|

<< back

|

Nihon Shinbun Kyokai

The Japan Newspaper Publishers & Editors Association

Nippon Press Center Bldg., 2-2-1 Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku,

Tokyo100-8543, Japan

bulletin@pressnet.or.jp.

Copyright 2001 Nihon Shinbun Kyokai

All right reserved

|

|

|

け作りを目的とした「Read Me」キャンペーンを展開しており、恒例の新聞大会開催に合わせて、大会開催地でキャンペーンの一環として各種のイベントを行ったもの。福岡市の中心地、天神では「Cafe*Read Me.」がオープン、13、14日の週末には、福岡市内の香蘭女子短大被服科の学生たちが「新聞を着る、時代を着る」と題したファッションショーを披露した。同大の学生たちは、このショーのために熊本県荒尾市の紡績工場を訪れるなど、研究を重ね、新聞紙や原版フィルムなどを素材にした約20点の斬新な作品を出展、注目を集めた。

け作りを目的とした「Read Me」キャンペーンを展開しており、恒例の新聞大会開催に合わせて、大会開催地でキャンペーンの一環として各種のイベントを行ったもの。福岡市の中心地、天神では「Cafe*Read Me.」がオープン、13、14日の週末には、福岡市内の香蘭女子短大被服科の学生たちが「新聞を着る、時代を着る」と題したファッションショーを披露した。同大の学生たちは、このショーのために熊本県荒尾市の紡績工場を訪れるなど、研究を重ね、新聞紙や原版フィルムなどを素材にした約20点の斬新な作品を出展、注目を集めた。 、親近感などの軸で読者の新聞評価を探っている。第1回は1999年に実施。全国の18歳以上の男女2,061人を対象に、1,463人から回答を得た。調査期間は2001年6月8日から11日。

、親近感などの軸で読者の新聞評価を探っている。第1回は1999年に実施。全国の18歳以上の男女2,061人を対象に、1,463人から回答を得た。調査期間は2001年6月8日から11日。 した(www.pressnet.or.jp/adarc/)。アーカイブは?多メディア時代の新聞の特色や優位性を示したデータ?新聞広告のコミュニケーションレベルを、読者への到達、閲読、接触、注目率、反響・消費行動の5段階に整理したデータ?新聞広告の果たす役割・効果をブランド、レスポンス、時宜性、地域性など11のトピックスに分けたデータと広告事例――の3つのセクションに分かれている。

した(www.pressnet.or.jp/adarc/)。アーカイブは?多メディア時代の新聞の特色や優位性を示したデータ?新聞広告のコミュニケーションレベルを、読者への到達、閲読、接触、注目率、反響・消費行動の5段階に整理したデータ?新聞広告の果たす役割・効果をブランド、レスポンス、時宜性、地域性など11のトピックスに分けたデータと広告事例――の3つのセクションに分かれている。 げられた。新聞・放送各社は事件発生後から特別報道体制を組み、精力的に報道した。主要全国紙・地方紙・英字紙は号外を発行した。12日付朝夕刊はテロ関連ニュースでほぼ埋め尽くされた。テレビ各局は一機目の世界貿易センタービルへの突入を速報し、その後、報道特別番組に切り替え、翌朝まで長時間に渡って放送した。CNNの映像で2機目のビル突入を唯一生放送したNHKは1週間以上にわたりテロ関連ニュースを詳報、通常編成時にも字幕テロップを流し続けた。

げられた。新聞・放送各社は事件発生後から特別報道体制を組み、精力的に報道した。主要全国紙・地方紙・英字紙は号外を発行した。12日付朝夕刊はテロ関連ニュースでほぼ埋め尽くされた。テレビ各局は一機目の世界貿易センタービルへの突入を速報し、その後、報道特別番組に切り替え、翌朝まで長時間に渡って放送した。CNNの映像で2機目のビル突入を唯一生放送したNHKは1週間以上にわたりテロ関連ニュースを詳報、通常編成時にも字幕テロップを流し続けた。