6月に入って従軍記者らが帰国したの機に、イラク戦争の取材、報道を検証するシンポジウムが相次いで開かれた。新聞記者、フリージャーナリストが従軍取材体験を語るとともに、新聞社の管理職が記者を従軍から離脱させた際の判断などについて参加者に説明した。

まずは、「イラク戦争――戦場からの報告」をテーマにした新聞協会主催の第43回紙面審査全国懇談会が6月4、5の両日、東京で開かれた。新聞社の記事審査担当者や出稿部門のデスクら41社87人が参加。イラク戦争で従軍取材をした朝日新聞社の野島剛(のじま・たけし)記者と開戦後もバグダッドに残って取材を続けたフリーランスの山本美香(やまもと・みか)記者が講演した。

海兵隊に従軍、クウェートから陸路イラクに北進した野島記者は、「自分が直接見聞した米兵の生の姿を記事にしようと考えた。読者は戦場に直面した記者自身の姿や思い、生活の苦労に強い関心を示した」と話した。

米軍の対応について「誠実だった」と評価し、「米軍側にも従軍取材の受け入れに思惑があったはずだが、メディアとしては歓迎すべき判断だった。記者の従軍が蛮行の抑止にもなったと思う」と述べた。

また、「報道機関として、危険だから記者を出さないという考えはやめてほしい」と指摘し、報道機関が自社記者を戦場に派遣する場合には、死傷した場合の責任等を記した契約を個別に結ぶようにしてはどうかと話した。

日本のTV局と契約を結びバグダッドから報道を続けた山本記者は、リポートの内容やバグダッドから退避する場合の判断は本人に任されていたことなどを紹介した。

その上で、報道機関とフリーランス記者との関係にふれ、「今回契約したTV局は、自社記者を危険地域に行かせないという後ろ向きの発想でなく、その地域や問題に強い人に取材させるという判断で、フリーの記者を起用したと思う。危険の見返りとして、報酬など金銭保証があるのは当然だ」と話した。

次いでマスコミ倫理懇談会全国協議会主催の第18回公開シンポジウムが6月7日に東京で開かれ、一般参加者284人を含む370人が参加した。テーマは「いま マスコミに問われているもの――イラク戦争とメディア」。同協議会は新聞、放送、出版、映画、広告など、227の企業を会員とするマスコミ界の横断的組織。各メディアに共通する倫理上の諸問題について話し合うとともに、言論・表現の自由に対する外部からの介入の排除に努めている。

「戦争取材で見たもの、感じたこと」をテーマに講演したフリージャーナリストの佐藤和孝(さとう・かずたか)氏は、戦闘状態にあったイラクの首都バグダッドに残って取材を続けた体験を語った。

外国メディアが取材拠点にしていたパレスチナホテルが米軍の砲撃を受け、ロイターなどのカメラマン、記者、技術者が死傷した際、同氏は隣室にいた。

幸い負傷しなかったが、あの砲撃は米軍の記者に対する脅しだったと述べ、「米軍は自軍の従軍記者は守るが、管轄外の記者は敵と位置付けていた」と話した。

また、多くのメディアが、ホテル前広場のフセイン大統領像が引き倒されたシーンを、バグダッド市民が米軍を歓迎している象徴として報道したことについて、「200人ほどが広場に集まったが、市民と報道陣は半々程度。現場では、米軍を歓迎しているとはいえない印象を持った」と語った。

パネルディスカッションでは、従軍取材に参加した日本テレビの今泉浩美(いまいずみ・ひろみ)記者が、「米軍に利用されるかもしれないから従軍しない、という選択はあり得ない。利用されないよう努力するしかない。実際に自分の目と耳で確認することに重要な意味がある」と話し、従軍取材は有用だった主張した。

開戦直前にバグダッドから一時撤退したものの、陥落直前にバグダッドに戻って取材した共同通信社の原田浩司(はらだ・こうじ)記者は、現場取材の重要性を説いたうえで、「我が社はパレスチナホテルのバルコニーに白旗を揚げていた。周りの記者にはばかにされていたが、そのおかげで砲撃されずに済んだと思う」と、できる限りの安全策を講ずる必要性を強調した。

戦闘状態の激化を受け、従軍記者を軍から離脱させた朝日新聞東京本社の亘理信雄(わたり・のぶお)外報部長は管理職の立場から、「取材は社の業務であり、取材を指示する立場としては、危険を予見しなくてはならない。危険の全くない取材などあり得ないので、ケースバイケースで判断するしかないが、指示する立場としては臆病なくらいでよい」と話した。

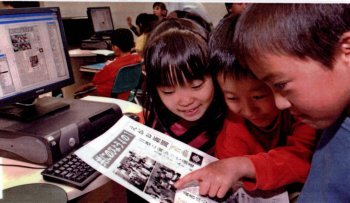

京都、神戸、中国の新聞3社が共同開発を進めていた記事、写真、紙面(イメージ)の統合データベースが完成、6月12日から稼働した。共同データベース(DB)の構築は、日本の新聞界では初めて。

京都、神戸、中国の新聞3社が共同開発を進めていた記事、写真、紙面(イメージ)の統合データベースが完成、6月12日から稼働した。共同データベース(DB)の構築は、日本の新聞界では初めて。