|

NSK ニュースブレチン オンライン

2005年7月 -------------------------------------------------------------------

*Topics

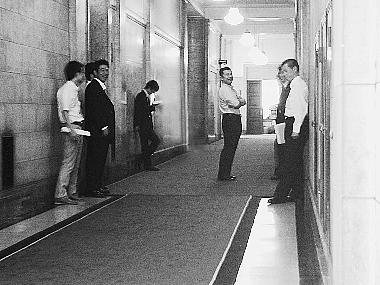

今月の話題>>> 厚生労働省が医師試験など国家試験合格者の氏名を非公表へ――記者クラブが反対申し入れ ------------------------------------------------------------------- 世界新聞協会(WAN)の第58回世界新聞大会・第12回世界編集者フォーラム(WEF)が5月29日から4日間、世界80か国から1300人以上、日本からも47人が参加して韓国・ソウルで開かれた。大会では「改革によって勝機をつかむ 成功への鍵」、フォーラムでは「読者は変わっている。新聞を変えよう」をテーマに、報告と討議が行われ、日本からも箱島信一・朝日新聞社代表取締役社長(現取締役相談役)ら7人がセッションのスピーカーとして登壇した。 「新聞ルネッサンス」と題した大会の第1、2セッションでは、インターネットや携帯電話の普及、若者の新聞離れ、無料紙の増加など、新聞を取り巻く環境の変化に対応した戦略などが報告された。 第3セッション「紙媒体以後――次世代のメディア」では、箱島氏が登壇。10年前に始めた自社のインターネットサイト「アサヒ・コム」や、携帯電話サイトなど、成功しているネット活用例を報告。無料会員制サービス「アスパラクラブ」についても、「利益は見込んでいないが、新しいユビキタス社会の根幹をなす世代を新聞に呼び戻す試みだ」と述べた。 第4セッション「メディアの将来展望」では、杉田亮毅(すぎた・りょうき)・日本経済新聞社代表取締役社長が、ユビキタス時代の新聞の役割について報告した。杉田氏は、ネットの影響の拡大は新聞にとって脅威だが、編集者の価値判断が一目で分かる紙の新聞は当面、主要なメディアで在り続けると指摘。速報性、双方向性に優れたネットは紙を補完するものとして役立て、広告や販売促進にも応用できると述べた。また、「オンライン・メディアやブログが浸透し、読者に情報を選び取る判断が迫られる時代だからこそ、客観的なメディアが価値を持つ。これをおろそかにせず、読者のニーズに応えるコンテンツを提供していけば、新聞の将来は明るい」と強調した。 写真=開会式で挨拶する韓国の盧武鉉大統領

43人の犠牲から14年――雲仙火砕流の被災地で当時の報道カメラなど見つかる 1991年に大規模火砕流が発生し、16人の報道関係者を含む43人が犠牲となった長崎県島原市の雲仙・普賢岳で6月22日、当時の報道関係者のものとみられる報道機材が見つかった。発見されたのは、望遠レンズ3本とテレビカメラ2台、三脚4本。匿名の電話を受けた同市災害対策課の職員らが、今も警戒区域に指定されている同市南上木場町の小屋の中で確認した。 発見された機材は焦げた状態。現在までに、400ミリ、800ミリの望遠レンズは、それぞれ毎日新聞社、読売新聞社所有のものと確認され、残る600ミリについては日本経済新聞社から照会があった。三脚付きのカメラはNHK所有と確認されているが、三脚のないソニー製のカメラは損傷が激しく確認が取れていない。ただ、付属レンズの製品番号は福岡放送(福岡市)所有のものと一致。当時のいきさつから、レンズは日本テレビが借りていたものではないかとの話があるという。 これら機材は今後、所有者に返却されるが、同課では、「例えば現地で何らかの対応をしてほしいということであれば、市で対応を協議することになるだろう」としている。

|