新聞には若年から高齢層まで幅広い世代を読者に持つ「三世代メディア」という特性があり、近年こそいわゆるシニア層の読者比率が高まる傾向にあるものの、これまでも新聞は広範な年代層に訴求するコミュニケーションを模索し提供してきました。昨今は社会情勢の変化を受けて生活者の消費行動や価値観などが変容しつつあり、従来の「若者像」や「シニア像」にとどまらない行動傾向が見られることや、年齢・世代による価値観の違いが小さくなっているという指摘もあります。これからの読者層の行動特性や関心をつかむことで、今後新聞広告や新聞社ビジネスが果たすべき役割や可能性について考察します。

Vol.1

価値観がZ世代化?スマートフォン活用で変わる「令和シニア」

従来のイメージに捉われない分析を

株式会社 Hakuhodo DY ONE

令和シニア研究所 リーダー/クリエイティブプランナー

吉川 真紀子(よしかわ・まきこ)氏

――令和シニア研究所の設立の経緯は

当社はデジタルマーケティングを専門にした会社です。社会が「アフターコロナ」への転換を見据えた時期に行った分析で、サイト訪問者のうち実際に購入などに至った比率を示すコンバージョン比率が、特に高い年齢層で急激に上がっている傾向が見られました。当時はコロナ禍だったので、オンラインで購入せざるを得ない社会的な状況が原因なのかと思っていました。しかし1、2年経った後でも比率が上がっていること、3G回線の終了に伴い60~70代のスマートフォン活用が増えていることから、いわゆるデジタルデバイド(情報格差)の影響を受けていると言われていた世代に何か変化が起きているのではないかと考えました。

その頃にちょうど、60代の自分の両親がスマホデビューをしたことによる自分自身の実感もあり、その兆候がデータ上でも見られたので、一度調査してみようと思ったことが発端です。

加えて、当社の問い合わせの中でも「従来のシニア像は実像と違うのではないか」という指摘がありました。デジタルメディアは50~60代に向いていないと言われてきましたが、それに対し何か方法があるのではないかという意識が広告主側からも出てきていました。デジタルデバイドと言われる状況が解消されてきたことで、デジタルサービスを活用しないと得られない恩恵、例えば相互に連絡を取り合ったりSNSで同じ趣味の人を見つけたりすることができるようになると、ウェルビーイング(Well-being)の効果も出てくると考えています。研究所の設立趣旨としても、スマートフォンなどのデジタルテクノロジーの活用によって、年齢を重ねることに意欲的になるような世界が開けてくるのではないかという意識も持って取り組んでいます。

――2024年の設立以降、研究所への反響は

予想をはるかに上回る問い合わせをいただいています。これは、変化するシニア層を正確に捉えたいニーズが高まっていることが大きいと思っています。令和シニアを取り巻く市場が活発化していることを感じている人たちが多いですが、まだ競争が激しい市場ではないので、注目を集めている分野ではないかと思います。

――令和シニアの行動特性やインサイトとは

研究所では、まずシニアマーケティングの変遷から振り返りました。2000~2010年代までは団塊世代が退職を迎え、人口ボリュームの大きい消費力のあるシニアとして注目が集まりました。これによりシニア層は、介護や医療などでケアする対象だった世代が、経済的な主体や消費者として定義されるようになりました。一方でシニア層は、長らくデジタルで狙いにくいターゲットとしての認識が続いていました。

しかし2020年以降、コロナ禍などの社会的変化や技術的進展の影響によってシニアの方も他の世代に近いタッチポイントを持つようになったり、形成される価値観が変化したりするようになりました。

10年前と今とでは、同じ60歳でもかなり変わってきています。例えば今の60代は、自分の精神年齢を聞くと「40代」という回答が多く見られます。そうありたいという願望も含むと思いますが、「60歳ってもっとおじいさん、おばあさんのイメージだった」とよく言われます。健康寿命も20年で約3年延びています。定年退職後は老後のイメージで、これから第二の人生を始めるという価値観はこれまであまりなかったと思います。将来に備えないといけないと思いつつ、「人生100年時代」と言われる今、あと40年あるなら第二の人生を始められるのではないか、という両方の気持ちを持っていると思っています。こうした価値観の変化がまずあります。

また、今の60代は若い時からそれまでの世代との違いが顕著だったことが要因ではないかと思います。今の60代は、若い頃からアニメやマンガ、サブカルチャーに親しんだ「オタク第一世代」とも呼ばれています。また、子どもと友達のように接する「友達親子」の親世代でもあります。そうなるとこの世代をシニアと呼ぶのも何か違和感があり、一方でシニアと言わないとマーケターにとって分かりづらいため、「令和シニア」という表現を使わせていただいています。

グループインタビューをすると、一部の令和シニアの方の傾向として、子供や孫などの若い世代とSNSなどで会話して情報収集をしているのか、若年世代のアイドルやドラマへの言及が多いことがあります。これは雇用条件の変化により以前に比べ時間に余裕ができたことで、家族、特に子供や孫などの若い世代とSNSなどで会話して情報収集しているからだと思います。団塊世代の親よりも子世代と厚くて深い関わりを持っているんですよね。世代的な変化とこのような価値観の変容があると思っています。

――他の世代と比べた令和シニアの行動力とは

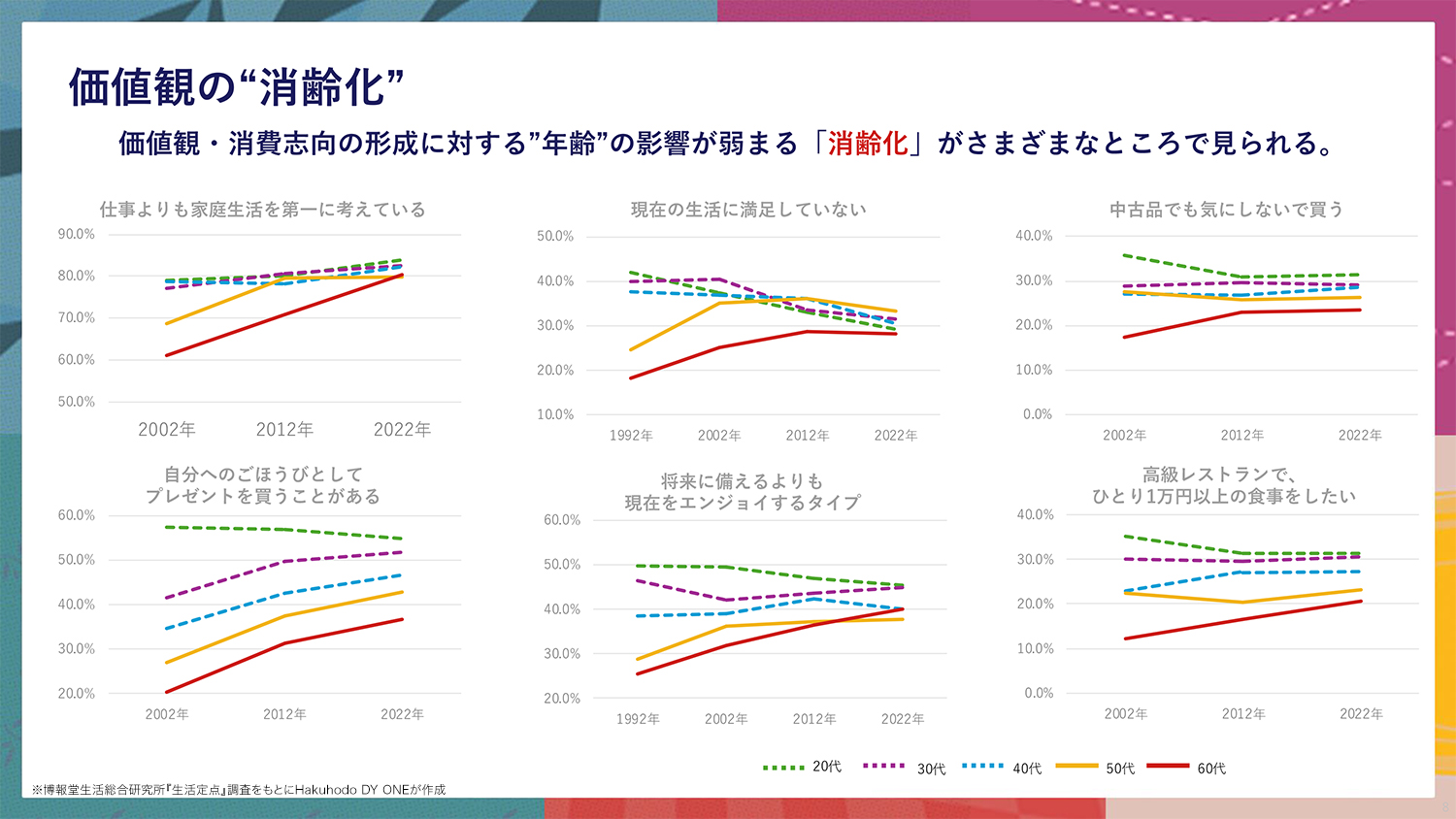

最近の60代は、以前に比べ他の世代に近い価値観を形成する傾向が見られており、価値観や消費志向の形成に対する年齢の影響が弱まることを「消齢化」と定義しています(※「消齢化」「消齢化社会」は株式会社博報堂の登録商標です)。一方でスマートフォンの所有率は70代でも8割程度ですが、80代はまだ6割程度です。30~40代のマーケターは、50~80代を全員シニアと捉える傾向もありますが、実態は全く違います。60代でも動画視聴が伸びていますし、従来のイメージに捉われずリアルな生活導線やタッチポイント、世代のインサイトを分析することが必要だと思っています。子育てや仕事が落ち着き可処分時間が増えたことで、デジタルデバイスやインターネットメディアに割く時間も増え、自己実現に向けて動いているのがこの年代の特徴だと捉えています。例えばYouTubeで英会話を勉強したりNetflix(動画サイト)でドラマを見たりするなど、今までは教室やテレビで行われていたことの一部にデジタルメディアが入ってきたイメージです。60代で最近新しく始めたことを回答した人の割合は、他年代と比較すると非常に多いという調査データが出ています。定性調査で聞くと、特に女性は子育てや介護など家族のために使ってきた時間が少し落ち着いて、やりたくてもできなくてため込んできたものを発散していると回答される方が多いですね。

出典:『令和シニア白書』、Hakuhodo DY ONE 令和シニア研究所、2024.ver1.0

もう一つは新しくコミュニティーへの所属が増えるのがこの年代の特徴です。カラオケやボウリングからアニメやアイドルまで、自分の趣味を突き詰めている方も多いです。それが幸福度の高さにつながるでしょうし、親世代やシニア層が元気でいることは下の世代のモチベーションアップにつながると思います。健康不安は年代が上がるにつれて共通して強くなっていきますが、人生でもっとさまざまな経験をしたい、楽しみたいという意欲も、年代が上がるほど高まるという調査結果が出ています。また、人や社会の役に立ちたいという意欲もZ世代と同じ程度、もしくはそれよりも高い数値が出ています。また、Z世代と令和シニアはマインドにおいて似た傾向があり、人や社会の役に立ちたいという意欲が高い点や、商品購入時に企業やブランドの理念に共感できるものを選びたいという特徴があります。

吉川 真紀子(よしかわ・まきこ)氏

株式会社 Hakuhodo DY ONE 令和シニア研究所 リーダー/クリエイティブプランナー

10年以上にわたりデザイナー・ディレクターとして運用型広告に携わる。

現在は、テレビCMやウェブCMなどの動画広告を中心に、クリエイティブディレクションに従事。確実に広告成果を上げる運用型テレビCMを得意とする。

2024年に「令和シニア研究所」を立ち上げ、シニア層のデジタルメディア活用やオンライン行動を分析。令和時代のシニアライフが活発で多様であることを明らかにし、シニア層向けのマーケティング活動を推進している。