Vol.2

令和シニアの行動特性を踏まえたアプローチが鍵

新聞の信頼性とエンゲージメント生かして

株式会社 Hakuhodo DY ONE

令和シニア研究所 リーダー/クリエイティブプランナー

吉川 真紀子(よしかわ・まきこ)氏

――情報の伝わり方の特徴とは

価値観や健康面でとても若々しくなってきているのが令和シニアの特徴ですが、一方で情報の伝わり方には若い世代との違いが見られます。

日本人は45~46歳頃に老眼が始まると言われていて、シニア世代は特に視覚部分で他の世代と異なります。視覚機能の低下によりコントラストの差が分かりづらくなることで、情報がメッセージとして入りにくくなる傾向があります。従って、要素や例えが多い表現では、情報がうまく伝わらないことがあります。複数の情報を一気に処理できる若い世代やメタ表現に慣れている世代などと同じコミュニケーション方法だと、広告効果が伸びにくい面があります。令和シニアはスマートフォンの使用率が上がっていますが、使いづらい、見づらいなど、視覚部分で不便を感じていることも研究所の調査データから分かります。

――若者との類似点は

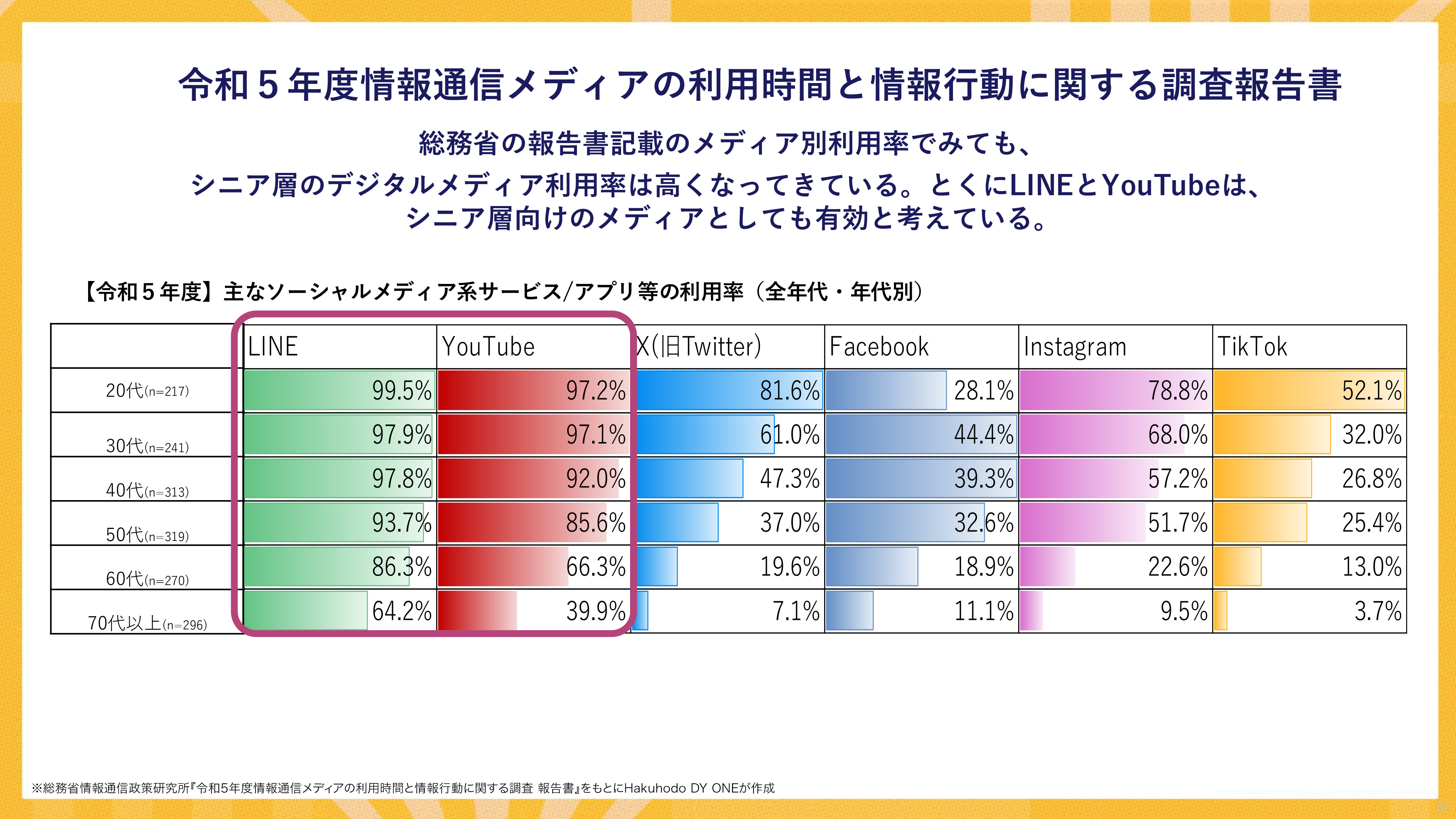

最近は50代でもインターネットの利用時間が伸び、メディア接触時間が増えているので、5~10年後には20代に近い結果が出てくるようになると思います。動画視聴率も伸びているので、SNSの利用率自体は他の年代と変わらなくなってきています。女性に限定して調査すると、インスタグラムの使用率は50~60代でも3~4割程度に上る結果もありました。

出典:『令和シニア白書』、Hakuhodo DY ONE 令和シニア研究所、2024.ver1.0

――令和シニアとアクティブシニアの大きな違いは

令和シニアとアクティブシニアの大きな違いは、デジタルデバイスの活用によって自己実現ができることと、以前からその上の年代とそもそも価値観が違うことだと思います。1980年代に20代だった人が60代になり、かつて団塊世代から「新人類」と呼ばれていた世代に当たります。「新人類」とは、1980年代当時の若者世代を指し、おおよそ1955〜65年頃生まれが中心です。従来の価値観に捉われず、個性やサブカルチャーを重視する新しい感性・価値観を持つ世代として注目されました。こうした新しいシニア世代の傾向は、今の60代から始まる価値観や特性だと思います。

――令和シニアへの効果的なマーケティング方法や具体的な事例は

元々30~40代のマーケターが持っていた60代のイメージが少し古かったこともあるので、今の60歳は従来のシニア像とは違うことをお伝えしたうえで、ピントを合わせるような施策の立案をしています。そもそもイメージされるタッチポイントが実際と異なります。グループインタビューで朝一番にしていることを聞いたら、「布団に入りながらスマートフォンでポータルサイトのニュースを見る」と調査対象の60代女性全員が答えました。スマートフォンは自分だけの時間に見られるので、つい今日のトピックスのまとめなどを見てしまうそうです。またこの世代は手芸やお花などプロ顔負けの趣味を持っている人が多く、その作業中にタブレットなどで動画を視聴する人もいます。商材にもよりますがメディアのタッチポイントを正確に捉えた方が効果的なコミュニケーションにつながるので、それを踏まえてメディアの使い方を変えた提案をしています。

令和シニア研究所の独自調査では60代は検索エンジンやポータルサイトでの検索率が最も高いデータが出ているので、検索名がおすすめランキングの上位に挙がるようにして情報接触を高めるなどの提案をしています。

出典:『令和シニア白書』、Hakuhodo DY ONE 令和シニア研究所、2024.ver1.0

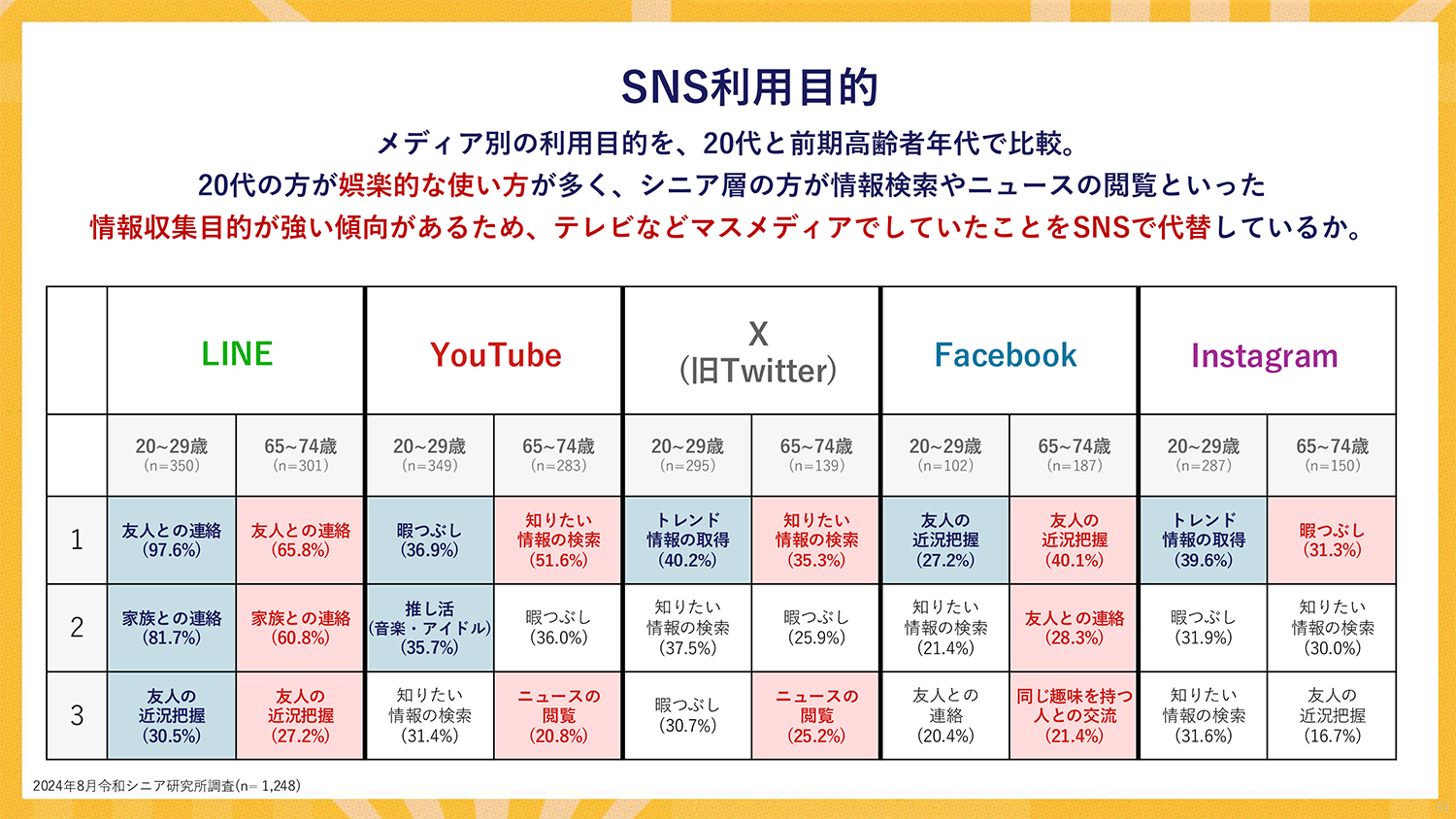

また、SNSは若者向けのサービスだと思っていて、自分向けの情報がないという不満を抱える令和シニアが半数程度を占めるというデータもあります。シニア層はハウツー動画の視聴が多く、自分向けの情報を求めているのではないかと思います。そのため、シニア層が接触しやすいタッチポイントに令和シニア向けの情報を置くような設計の提案もしています。さらに、シニア世代は若者に比べるとSNSでの日常投稿はほとんどしない一方、イベントに参加するなどの「ハレの日」は多く投稿する傾向があります。そのためイベントを企画してSNS投稿してもらうなど、投稿する機会を作る提案をしています。

視覚情報の設計に気を配る必要はありますが、シニア扱いしないことも念頭に置かなければなりません。例えば機能性表示食品の広告では、機能面を押し出したビジュアルや文脈になりがちですが、あえて嗜好性の高いクリエーティブの方が高い効果を生み出すこともあります。自分がシニアだとあまり自覚していない方も多いので、あえてシニア向けであることを打ち出さなくても効果的に訴求できる商材もあります。

成果面でもデジタルメディアを活用した施策で認知率が上がった事例も出てきています。もちろん視覚情報も含め設計しなければなりませんが、他の年代と比べて遜色のない成果が出ています。

今まで若年層にアプローチしていた飲料や食品などの商材は人口ボリュームが購買に影響してくるので、シニア層にアプローチしたい企業は多いですね。デジタルサービスもこれまでシニアに向いていないと思われてきましたが、デジタルデバイドの解消が進んだことで、ターゲットに据えたいという相談も増えています。

――新聞社の強みと新聞広告を活用した効果的な発信方法とは

新聞社の一番強いところは取材をして情報の真偽を確認したうえで発信していることだと思います。そうした強みを維持できることが理想ではないでしょうか。

令和シニアは若い頃から新聞や雑誌に触れてきた世代なので、オフラインの情報への信頼度が高い傾向にある一方、ネットメディアへの信頼度が低い傾向にあります。新聞社のサイトなどでも、本来高いはずのエンゲージメントを保つために、サイトの導線作りや読ませ方で信頼を維持する仕組みを損なわないことが大事ではないかと思います。

合わせて、新聞も雑誌も彼らに「自分向けのメディアだ」と思わせることが一番重要ではないかと思います。現状、シニア層はネットメディア全般に対して「自分向けの情報」だとは思っていません。調査でも、インターネットが自分の居場所だと思うシニア層の割合は年齢が上がるほど低くなる傾向があります。SNSを自分向けのメディアと思わない理由として、一人になりたい時や静かな場所で過ごしたい時には、SNSはにぎやかすぎるという声が調査で挙げられます。新聞社はメディアとしてのポジションや風格を保ちつつ、デジタルのメリットを活用できるとよいのではないかと個人的には考えています。

デジタルメディアがよく使われるようになったとは言ってもまだまだ地方紙とBS放送は強いと見ています。エンゲージメントの高さに加え、BS放送においてはリーチ単価の安さが特徴ですが、デジタルメディアがこれだけ活用されるようになっても、まだまだ強みがあり、デジタルと合わせて立体的に戦略を組み立てられるとより良いと考えています。

新聞は想定しているターゲットに訴求でき、なおかつエンゲージメントも信頼度も高いです。50~60代の旅行へのモチベーションはとても高く、旅行に関する検索数も年代別で圧倒的に多いので、旅行商材の提案もします。令和シニア層は昨今、オーバーツーリズム問題などもあり、行き先として主要な観光地を外す傾向が見られます。土地に根差した情報や体験を消費したいニーズが高まっているので、特に地方紙はSNSなどを活用して地域性の高いエンゲージメントを生かした発信ができるのではないかと思います。

新聞の紙ならではの物質性には絶対的なメリットがあると思います。この世代はしおりのように情報をまとめたものを保存して好む傾向があるので、持っていると役立つような設計をすると、彼らの手元に置いてもらえるのではないでしょうか。また、令和シニアは一つを選ぶと、良くも悪くも切り替えをしない傾向があるのが特徴です。一度選んでもらうと長くご愛顧いただけるので、それに期待するブランドや企業は多いと思いますね。

吉川 真紀子(よしかわ・まきこ)氏

株式会社 Hakuhodo DY ONE 令和シニア研究所 リーダー/クリエイティブプランナー

10年以上にわたりデザイナー・ディレクターとして運用型広告に携わる。

現在は、テレビCMやウェブCMなどの動画広告を中心に、クリエイティブディレクションに従事。確実に広告成果を上げる運用型テレビCMを得意とする。

2024年に「令和シニア研究所」を立ち上げ、シニア層のデジタルメディア活用やオンライン行動を分析。令和時代のシニアライフが活発で多様であることを明らかにし、シニア層向けのマーケティング活動を推進している。